Balikpapan menetapkan status siaga darurat sampah 2028 sebagai langkah tegas menahan laju timbulan sampah dan mempercepat pengelolaan sampah Balikpapan yang lebih tertata. Kebijakan ini memusatkan strategi pada penguatan bank sampah Balikpapan di semua kecamatan dan kelurahan, sambil mendorong partisipasi warga, dunia usaha, serta digitalisasi proses pengumpulan hingga penjualan material daur ulang. Dengan prioritas ini, isu balikpapan sampah ditangani bukan hanya di hilir (TPA), tetapi juga di hulunya: rumah tangga dan pelaku usaha.

Apa Arti “Darurat Sampah 2028” untuk Warga?

Penetapan darurat sampah 2028 adalah sinyal kebijakan bahwa kota harus bergerak cepat dan terukur. Pemerintah kota mengkoordinasikan perangkat wilayah agar target pengurangan tercapai melalui skema bank sampah, pemilahan organik, dan integrasi industri daur ulang. Bagi warga, ini berarti ada sistem yang lebih jelas untuk setoran sampah terpilah, insentif ekonomi, dan edukasi berkelanjutan.

Target & Kewajiban: Bank Sampah Jadi Tulang Punggung

Untuk mempercepat pengelolaan sampah Balikpapan, pemerintah daerah mewajibkan:

- Minimal 1 Bank Sampah Induk per kecamatan.

- Minimal 6 Bank Sampah Unit per kelurahan.

- Setiap unit memiliki ±200 nasabah aktif agar volume terkelola signifikan.

- Pengurangan sampah hingga 50% di tingkat sumber sebagai target operasional daerah.

Fokus pada bank sampah Balikpapan membantu memastikan material bernilai (plastik, kertas, logam, minyak jelantah) tidak berakhir di TPA, sekaligus memberi imbal hasil bagi warga.

Mengapa Bank Sampah Efektif untuk Balikpapan?

- Dampak langsung di hulu. Pemilahan di rumah tangga memotong biaya angkut dan beban TPA.

- Insentif ekonomi lokal. Warga menerima tabungan dari setoran; UMKM daur ulang tumbuh.

- Keterlibatan komunitas. RT/RW, sekolah, dan tempat ibadah menjadi simpul edukasi.

- Data yang bisa dilacak. Setiap setoran tercatat, memudahkan evaluasi dan transparansi.

Dengan model ini, problem balikpapan sampah didekati lewat ekosistem sirkular—bukan sekadar urusan kebersihan, melainkan ekonomi kerakyatan.

Roadmap Implementasi 2025–2028

2025 – Fondasi & Pemetaan

- Pemetaan wilayah prioritas, calon pengelola bank sampah Balikpapan, dan titik kumpul.

- Pelatihan kader lingkungan: SOP pemilahan, pencatatan, keselamatan kerja.

- Uji coba digital: aplikasi penimbangan, QR untuk nasabah.

2026 – Ekspansi & Digitalisasi

- Pembentukan Bank Induk di tiap kecamatan; minimal enam unit per kelurahan.

- Standardisasi harga beli material dan mekanisme redeem tabungan.

- Pengadaan alat press, timbangan digital, dan gudang sementara.

2027 – Integrasi Rantai Pasok

- Kemitraan aggregator dan industri daur ulang regional.

- Skema logistik rutin (truk pengangkut terjadwal) untuk mencegah penumpukan.

- Pilot pengolahan organik (komposter komunal/black soldier fly) di kelurahan padat.

2028 – Konsolidasi & Audit Kinerja

- Audit pengurangan di sumber, residu ke TPA, dan tingkat partisipasi nasabah.

- Penyesuaian tarif retribusi berbasis kinerja pengurangan (pay-as-you-throw versi lokal).

- Replikasi praktik terbaik ke wilayah yang tertinggal.

Skema Pendanaan & Kemitraan

- APBD & Dana Kelurahan: pembentukan infrastruktur dasar, pelatihan, dan alat.

- CSR & Filantropi: modal awal unit, kendaraan operasional kecil, dan program edukasi.

- Swadaya & Koperasi: model koperasi bank sampah untuk mengelola kas, gudang, dan penjualan.

- Startup & Edutech: aplikasi penimbangan, dasbor kelurahan, dan e-wallet untuk nasabah.

Agar pengelolaan sampah Balikpapan berkelanjutan, kontrak pembelian (offtake) dengan pabrik daur ulang penting untuk menstabilkan harga dan arus kas bank sampah.

Teknologi yang Layak Diterapkan

- Aplikasi Bank Sampah: pencatatan setoran, saldo, dan laporan bulanan otomatis.

- Kode QR Nasabah: mempercepat antrean dan mengurangi salah input.

- IoT Timbangan: data berat real-time untuk dasbor kecamatan/kota.

- Kompos & BSF: menyerap fraksi organik (sering >50% timbulan kota).

- Material Recovery Point: titik sortasi sederhana dekat permukiman untuk efisiensi.

Semua teknologi ini membuat bank sampah Balikpapan lebih transparan, akuntabel, dan mudah diaudit.

KPI yang konsisten membantu pembuat kebijakan membuktikan bahwa strategi pengelolaan sampah Balikpapan efektif dan layak diperluas.

Dengan langkah praktis ini, balikpapan sampah berubah menjadi peluang ekonomi sirkular di tingkat keluarga dan komunitas.

Status darurat sampah 2028 mendorong Balikpapan membangun sistem pengelolaan sampah Balikpapan yang tegas, terukur, dan inklusif. Dengan memperkuat bank sampah Balikpapan di seluruh kecamatan dan kelurahan, kota dapat memangkas residu ke TPA, menciptakan nilai ekonomi bagi warga, dan menjaga lingkungan tetap layak huni.

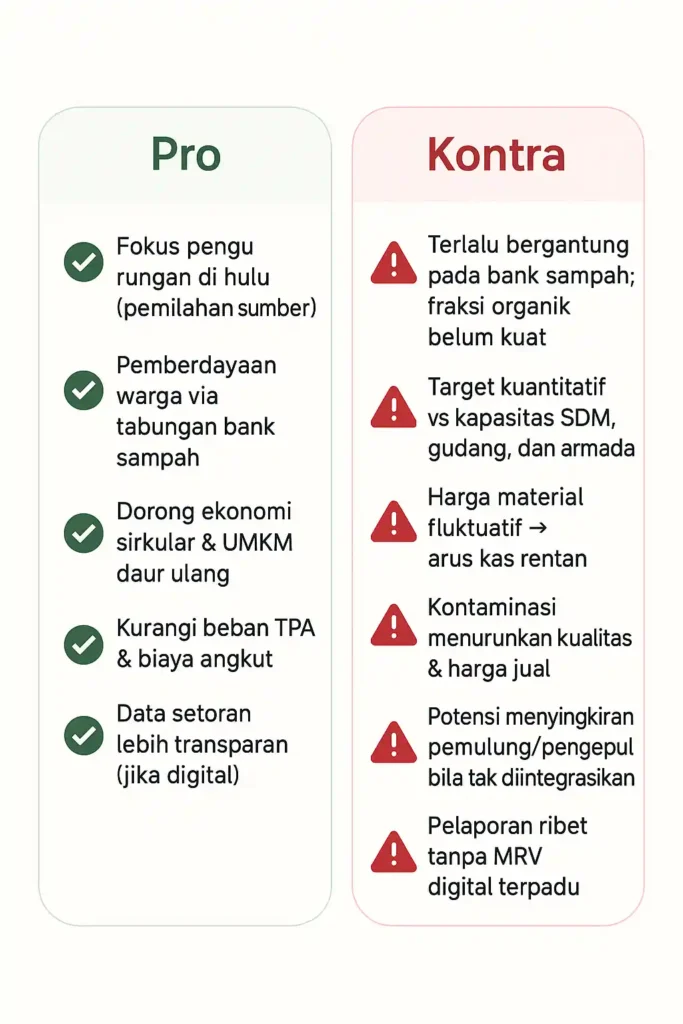

Kritik dan Solusi Kebijakan Darurat Sampah 2028 di Balikpapan

- Ketergantungan berlebih pada bank sampah.

Bank sampah efektif untuk fraksi kering (plastik/kertas/logam), tetapi fraksi organik biasanya porsi terbesar. Tanpa skema organik (kompos/BSF) yang kuat, target 50% berisiko tidak tercapai. - Target kuantitatif vs kapasitas riil.

Kuota unit per kelurahan dan ≥200 nasabah per unit ambisius, tapi: rekrutmen pengurus, pelatihan, gudang, alat press, dan sistem pencatatan sering jadi bottleneck. Potensi “paper compliance” (ada unit di atas kertas, aktivitas minim). - Volatilitas harga material.

Harga plastik/kertas/logam fluktuatif; tanpa kontrak offtake/floor-price dengan aggregator atau pabrikan, arus kas bank sampah mudah terganggu—nasabah drop-off. - Kontaminasi & kualitas.

Material tercampur/tercemar menurunkan nilai jual. SOP pemilahan dan pengawasan mutu sering lemah, terutama saat volume naik pesat. - Inklusi sektor informal.

Pemulung dan pengepul kecil sudah punya ekosistem. Jika tidak diintegrasikan (kemitraan/kooperasi), kebijakan bisa memicu konflik atau “kanibalisasi” mata pencaharian. - Beban pelaporan & audit.

Rantai pelaporan RT/RW → kelurahan → kecamatan → DLH rentan inkonsistensi data. Tanpa sistem MRV (measurement, reporting, verification) digital yang standar, angka capaian sulit dipercaya. - Kesenjangan logistik.

Unit aktif butuh penjemputan terjadwal; tanpa armada dan jadwal yang disiplin, material menumpuk, kualitas turun, warga kehilangan kepercayaan. - Aspek sanksi & insentif belum seimbang.

Ketergantungan pada persuasi dan imbauan cenderung lambat. Tanpa pendorong ekonomi (diskon retribusi, PAYT pilot) atau sanksi ringan bagi pelanggar berulang, partisipasi stagnan. - Komunikasi publik & perubahan perilaku.

Kampanye satu kali tidak cukup. Diperlukan program literasi berulang, materi visual “benar–salah”, dan gamifikasi untuk menjaga momentum.

Risiko Implementasi

- Ketergantungan berlebih pada bank sampah.

Bank sampah efektif untuk fraksi kering (plastik/kertas/logam), tetapi fraksi organik biasanya porsi terbesar. Tanpa skema organik (kompos/BSF) yang kuat, target 50% berisiko tidak tercapai. - Target kuantitatif vs kapasitas riil.

Kuota unit per kelurahan dan ≥200 nasabah per unit ambisius, tapi: rekrutmen pengurus, pelatihan, gudang, alat press, dan sistem pencatatan sering jadi bottleneck. Potensi “paper compliance” (ada unit di atas kertas, aktivitas minim). - Volatilitas harga material.

Harga plastik/kertas/logam fluktuatif; tanpa kontrak offtake/floor-price dengan aggregator atau pabrikan, arus kas bank sampah mudah terganggu—nasabah drop-off. - Kontaminasi & kualitas.

Material tercampur/tercemar menurunkan nilai jual. SOP pemilahan dan pengawasan mutu sering lemah, terutama saat volume naik pesat. - Inklusi sektor informal.

Pemulung dan pengepul kecil sudah punya ekosistem. Jika tidak diintegrasikan (kemitraan/kooperasi), kebijakan bisa memicu konflik atau “kanibalisasi” mata pencaharian. - Beban pelaporan & audit.

Rantai pelaporan RT/RW → kelurahan → kecamatan → DLH rentan inkonsistensi data. Tanpa sistem MRV (measurement, reporting, verification) digital yang standar, angka capaian sulit dipercaya. - Kesenjangan logistik.

Unit aktif butuh penjemputan terjadwal; tanpa armada dan jadwal yang disiplin, material menumpuk, kualitas turun, warga kehilangan kepercayaan. - Aspek sanksi & insentif belum seimbang.

Ketergantungan pada persuasi dan imbauan cenderung lambat. Tanpa pendorong ekonomi (diskon retribusi, PAYT pilot) atau sanksi ringan bagi pelanggar berulang, partisipasi stagnan. - Komunikasi publik & perubahan perilaku.

Kampanye satu kali tidak cukup. Diperlukan program literasi berulang, materi visual “benar–salah”, dan gamifikasi untuk menjaga momentum.

Solusi

- Dwi-jalur: Kering & Organik.

Wajibkan setiap kelurahan memiliki jalur organik (komposter komunal/BSF) dengan target penyerapan jelas. Bank sampah fokus kering; organik ditangani khusus. - Kontrak Offtake & Stabilitas Harga.

DLH memfasilitasi perjanjian 12–24 bulan dengan aggregator/pabrik; pertimbangkan floor price untuk plastik/kertas prioritas agar tabungan warga stabil. - MRV Digital Sederhana.

Terapkan aplikasi ringan (QR nasabah + timbangan digital) untuk catat tonase per jenis, kunjungan, dan pendapatan. Rilis dasbor publik per kecamatan (transparansi = trust). - Integrasi Sektor Informal.

Formalisasi kemitraan dengan pemulung/pengepul lewat koperasi/jaringan jasa sortir; sediakan pelatihan K3, seragam, dan akses alat. - Insentif Berbasis Kinerja.

Uji coba pay-as-you-throw (PAYT) terbatas: RT/RW yang menurunkan residu ke TPA mendapat potongan retribusi/hibah alat. Sertakan kompetisi kelurahan “Zero Waste Quarter”. - Standar Operasional & Quality Control.

Tetapkan SOP mutu (kadar air, kebersihan material), jadwal angkut, dan layout mini-gudang. Audit triwulan berbasis data aplikasi + inspeksi acak. - Roadmap Organik 12 Bulan.

Target cepat: setidaknya 30–40% organik terserap skema kompos/BSF di 1 tahun pertama. Ukur: kg/KK/bulan, bukan sekadar jumlah unit berdiri. - Pengadaan & Pengelolaan Aset.

Alihkan belanja ke alat yang nyata dipakai (press manual/elektrik, timbangan, rak sortasi), bukan sekadar spanduk. Terapkan perawatan alat & rotasi stok. - Kurikulum Sekolah & Tempat Ibadah.

Libatkan OSIS/komunitas remaja: “tabungan lingkungan” per kelas; mimbar sosialisasi bulanan; hasilnya dilaporkan di dasbor publik. - Penguatan Regulasi Turunan.

Satukan kewajiban pemilahan sumber dalam Peraturan Wali Kota + sanksi administratif ringan yang proporsional dan edukatif (bukan punitive berlebihan).

KPI yang Lebih Tepat (hindari vanity metrics)

- Residue to landfill per KK/bulan (turun konsisten).

- Serapan organik (kg/KK/bulan) & kualitas kompos/larva BSF terjual.

- Rasio partisipasi aktif (nasabah setor ≥2x/bulan).

- Ketepatan jadwal angkut (%) & days-on-hand stok di unit (hindari penumpukan).

- Pendapatan bersih unit (cash-flow positif ≥2 kuartal).

- Insiden kontaminasi (batch ditolak) per kuartal.

“Stress Test” untuk 2028

- Jika harga plastik jatuh 30% selama 6 bulan, apakah bank tetap beroperasi?

- Jika pengurus inti mundur, adakah skema regenerasi & honorarium yang layak?

- Jika volume naik 2x saat kampanye, apakah armada dan gudang siap?

Kebijakan ini berada di jalur yang tepat karena mendorong perubahan di hulu, tetapi over-reliance pada bank sampah tanpa pilar organik, stabilitas harga, integrasi informal, dan MRV digital berisiko menghasilkan capaian semu. Dengan paket koreksi di atas—terutama jalur organik wajib + kontrak offtake + insentif berbasis kinerja—peluang mencapai target 2028 meningkat signifikan dan lebih tahan guncangan.

🔎 Akhir Dari Kritik:

Data boleh gemerlap, angkut jangan ambyar; warga mau tertib, asal sistemnya tegar.